日本の年収中央値は407万円?平均値より低くなる理由や属性別の中央値も解説

目次

収入の実態を把握する際、平均年収だけでなく、中央値も重要な指標となります。平均年収は高所得者の影響を受けやすいため、やや現実離れした数字になってしまうことがあります。一方、中央値は収入を順に並べた際に真ん中に位置する値で、より実態に近い特徴があります。

本記事では、年収の中央値に注目し、推定値や年代・業種・都道府県別の違いを紹介します。

年収の中央値を知ることは、自分の収入状況を客観的に把握し、将来設計を立てる第一歩です。

ファミリーアセットコンサルティングでは、年間400件超の実績をもとに、

収入・貯蓄・目的に合わせた最適な不動産投資プランを無料でご提案しています。

非公開の高利回り物件(8%以上)を優先紹介し、税金・融資・運用までトータルサポート。

「収入を活かして資産を増やしたい」という方は、今すぐ無料投資相談をご利用ください。

| この記事で分かること ・年収の平均値と中央値の違いと、中央値が407万円程度と推定される根拠 ・年代別の年収中央値の具体的な推移と傾向 ・業種別や都道府県別で見る、年収中央値の地域・産業ごとの格差 ・学歴別や雇用形態別など、労働者の属性による年収中央値の違い |

年収の中央値とは?平均値との違い

平均年収は、すべての人の年収を合計して人数で割ったものですが、一部の高所得者の影響で一般的な年収より高く感じることもあるでしょう。

例えば、ある会社に10人の従業員がいて、9人の年収がそれぞれ400万円だったとしましょう。残る1人の年収が3,000万円だった場合、平均年収は「400万円 × 9人 + 3,000万円」で「660万円」となります。

これに対して「中央値」は、年収を低い順に並べたときにちょうど真ん中にくる人の年収のことで、極端な値の影響を受けにくいため、実態に近い収入の分布を示します。

中央値を求めるには、年収データを小さい順(または大きい順)に並べます。データの数が奇数なら、真ん中の値が中央値です。偶数なら、真ん中の2つの値の平均が中央値になります。

例1)

| 年収 | ||||

| 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 2000万円 |

| 中央値は400万円 平均値は700万円 | ||||

例2)

| 年収 | |||||

| 30万円 | 100万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 |

| 中央値は375万円※ 平均値は305万円 | |||||

このように、中央値は極端な高所得者や低所得者の影響を受けにくく、一般的な収入の状況をより適切に反映します。

平均値は全てのデータを考慮できる反面、飛びぬけて高い/低い値に左右されてしまうのが難点です。年収を中央値で見ると、極端に高い年収を持つ富裕層の影響を受けにくく「一般的な人」の実態を正しく反映できます。

年収の中央値は407万円と推定

では、年収の中央値はどのくらいなのでしょうか。厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、2023年6月分の一般労働者の賃金の中位数、つまり中央値は約28万円です。

賞与は中位数のデータがないため国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」から平均賞与71万円を使用すると、年収の中央値は28万円×12か月+71万円で407万円程度であると推定されます。

国税庁の調査では平均年収は460万円と報告されており、平均値と中央値との間には50万円以上もの差があることが分かります。

(参考: 『厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査』)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

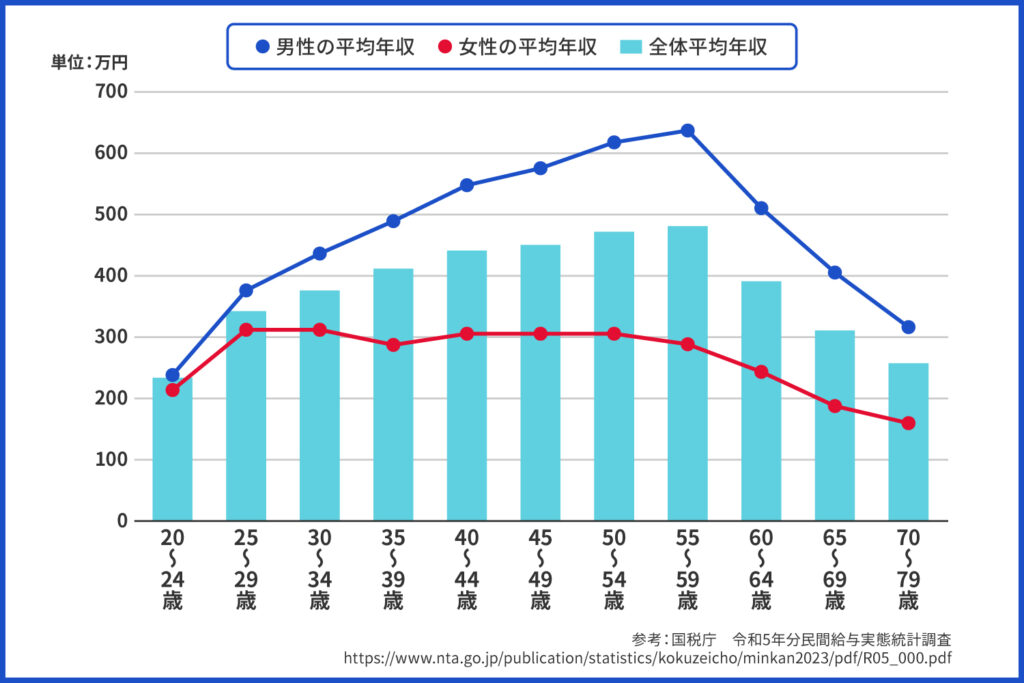

年代別で見る年収の中央値

中央値は属性ごとに集計されていません。そのため、ここからは国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」による平均年収460万円に対する前述した中央値の推定約407万円の割合から、年代別におおよその中央値を推計していきましょう。

平均年収460万円に対して中央値の推定が約407万円のため、割合は88.5%です。この数値を平均金額に掛けることで、おおよその中央値が算出できる計算です。

20代・30代

20代前半から30代後半にかけて年収の中央値(推計)は全体で見ると上昇傾向です。

男性は20代前半と比較して30代後半でほぼ倍増していますが、女性は20代後半でピークを迎えた後、微減傾向です。また、20~24歳では男女で差が少ないものの、25歳以降は男女間の年収格差がどんどん広がっていき、結婚・出産などのライフイベントによる就業形態の変化が影響していると推測されます。

| 全体 | 男 | 女 | |

| 20~24歳 | 236 | 247 | 224 |

| 25~29歳 | 349 | 380 | 312 |

| 30~34歳 | 381 | 435 | 305 |

| 35~39歳 | 412 | 492 | 297 |

(単位:万円)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

40代・50代

40代から50代にかけて、全体の年収中央値は緩やかに上昇しています。

男性は年齢とともに順調に収入を伸ばしていますが、女性は横ばいからわずかに減少傾向にあります。年齢が上がるにつれて男女間の年収格差が20~30代からさらに拡大しており、特に50代でその差が顕著です。

| 全体 | 男 | 女 | |

| 40~44歳 | 443 | 542 | 304 |

| 45~49歳 | 461 | 578 | 304 |

| 50~54歳 | 478 | 610 | 304 |

| 55~59歳 | 482 | 630 | 292 |

(単位:万円)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

60代・70代

40~50代でピークを迎えた後、60代以降の年収中央値(推計)は急激に減少傾向になり、70代ではさらに大きく下がっています。

男女別では、これまでの年代と同様に男性のほうが高い水準を維持していますが、年齢が上がるにつれて男女差は縮小しています。この傾向は、定年退職や年金生活への移行などのライフステージの変化の表れでしょう。

| 全体 | 男 | 女 | |

| 60~64歳 | 394 | 507 | 246 |

| 65~69歳 | 313 | 404 | 196 |

| 70~79歳 | 259 | 326 | 174 |

(単位:万円)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

業種別で見る年収の中央値

次に業種別で見てみると、業種ごとの年収中央値(推計)には大きな格差があります。

特に宿泊業・飲食サービス業や農林水産・鉱業が200万円台と全体の中央値を大きく下回る反面、電気・ガス・熱供給・水道業の中央値は600万円台後半と業種の中央値を大きく上回っています。情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業も400万円台後半~500万円台後半と比較的高い水準です。

この差は労働生産性の違いによるところが大きいと考えられています。電気・ガス・熱供給・水道業などのインフラ関連業種は労働生産性が高い一方、宿泊業や飲食サービス業などの労働集約型産業は1つの成果に対して多くの労働力を投入するため労働生産性が低い業種です。その傾向が年収にも反映されていると推測されます。

| 全体 | 407 |

|---|---|

| 建設業 | 485 |

| 製造業 | 472 |

| 卸売業・小売業 | 342 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 234 |

| 金融業・保険業 | 577 |

| 不動産業・物品賃貸業 | 415 |

| 運輸業・郵便業 | 419 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 686 |

| 情報通信業 | 574 |

| 学術研究・専門・技術サービス業 教育・学習支援業 | 488 |

| 医療・福祉 | 358 |

| 複合サービス事業 | 473 |

| サービス業 | 335 |

| 農林水産・鉱業 | 295 |

(単位:万円)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

都道府県別で見る年収の中央値

年収の中央値は地域によっても違います。都道府県別の年収中央値(推計)は、5大都市(東京、横浜、名古屋、大阪、福岡)を擁する都府県を中心に高い水準となっており、特に東京都は454万円と全国で最も高く、全国の中央値の401万円を大きく上回っています。

一方、東北・九州沖縄などの地方では大半が300万円台前半と低水準にとどまっており、経済活動の集中が収入格差に反映されています。

| 全国計 | - | 401 |

|---|---|---|

| 北海道地方 | 北海道 | 369 |

| 東北地方 | 青森県 | 328 |

| 岩手県 | 339 | |

| 宮城県 | 370 | |

| 秋田県 | 340 | |

| 山形県 | 334 | |

| 福島県 | 360 | |

| 関東地方 | 茨城県 | 394 |

| 栃木県 | 406 | |

| 群馬県 | 378 | |

| 埼玉県 | 400 | |

| 千葉県 | 392 | |

| 東京都 | 454 | |

| 神奈川県 | 435 | |

| 中部地方 | 新潟県 | 350 |

| 富山県 | 375 | |

| 石川県 | 371 | |

| 福井県 | 366 | |

| 山梨県 | 373 | |

| 長野県 | 368 | |

| 岐阜県 | 373 | |

| 静岡県 | 387 | |

| 愛知県 | 405 | |

| 近畿地方 | 三重県 | 387 |

| 滋賀県 | 385 | |

| 京都府 | 398 | |

| 大阪府 | 424 | |

| 兵庫県 | 399 | |

| 奈良県 | 384 | |

| 和歌山県 | 379 | |

| 中国地方 | 鳥取県 | 337 |

| 島根県 | 348 | |

| 岡山県 | 372 | |

| 広島県 | 378 | |

| 山口県 | 371 | |

| 四国地方 | 徳島県 | 351 |

| 香川県 | 360 | |

| 愛媛県 | 360 | |

| 高知県 | 353 | |

| 九州・沖縄地方 | 福岡県 | 379 |

| 佐賀県 | 349 | |

| 長崎県 | 336 | |

| 熊本県 | 349 | |

| 大分県 | 351 | |

| 宮崎県 | 333 | |

| 鹿児島県 | 348 | |

| 沖縄県 | 345 |

(単位:万円、平均給与+国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」による平均賞与71万円に0.885を掛けて推計)

(参考: 『厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査』)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

労働者の属性別で見る年収の中央値

年収の中央値は業種別や都道府県別といった外的要因だけでなく、個人の特性によっても大きく左右されます。

次に、労働者個人の属性別でも年収の中央値について推計してみましょう。ここでは男女別・学歴別・雇用形態別で解説します。

男女別

男女間の年収中央値には約1.9倍と大きな格差が見られます。

賃金に差が生じる主因として、雇用形態と管理職登用のギャップが挙げられます。内閣府『男女共同参画白書』(令和6年版)によると、令和5年の非正規雇用労働者の割合は男性22.5%、女性53.2%です。さらに厚生労働省『令和5年度雇用均等基本調査』では、課長相当職以上に占める女性比率が12.7%にとどまっています。

正社員比率と昇格機会の偏りが平均年収の伸び悩みにつながり、結果として男女の年収格差を拡大させていると考えられます。

(参考: 『厚生労働省 令和5年度雇用均等基本調査』)

(参考: 『厚生労働省 令和5年の働く女性の状況』)

| 男性 | 504 |

|---|---|

| 女性 | 280 |

(単位:万円)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

学歴別

学歴別の年収中央値(推計)を見ると、学歴が高くなるほど年収も明確に上昇する傾向です。特に大学院卒は他の学歴と比較して大幅に高い水準となっており、おおむね高学歴であるほど収入面で優位に立っていることが分かります。

また全ての学歴区分において男性のほうが女性より高い年収を得ており、学歴による格差と性別による格差が重なっていることが見て取れます。

| 計 | 男性 | 女性 | |

|---|---|---|---|

| 高校 | 362 | 388 | 308 |

| 専門学校 | 382 | 409 | 351 |

| 高専・短大 | 379 | 440 | 353 |

| 大学 | 455 | 488 | 381 |

| 大学院 | 569 | 584 | 496 |

(単位:万円、平均給与+国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」による平均賞与71万円に0.885を掛けて推計)

(参考: 『厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査』)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

雇用形態別

雇用形態による年収中央値(推計)は全体で100万円以上と顕著な差があり、正社員・正職員は非正規雇用者と比較して高い水準にあります。

年収格差は男女ともに見られますが、特に女性の場合は正社員と非正規雇用の差に加えて男性との差も重なり、非正規雇用の女性が最も低い年収となっています。

| 計 | 男性 | 女性 | |

|---|---|---|---|

| 正社員・正職員 | 420 | 449 | 362 |

| 正社員・正職員以外 | 303 | 334 | 279 |

(単位:万円、平均給与+国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」による平均賞与71万円に0.885を掛けて推計)

(参考: 『厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査』)

(参考: 『国税庁 令和5年分民間給与実態統計調査』)

まとめ

自分と近い属性のおおよその年収中央値を知って、「自分の年収が一般より低いわけではない」と安心した方もいるのではないでしょうか。

しかし生活費全体の上昇率に対して賃金の伸びは追いついていない現状であり、年収がとりわけ低くなくても資産を増やすのはなかなか難しくなっています。

しかも今後の年収上昇に期待を寄せても、年収と手取りの増え方が比例するわけではありません。実際、年収1,000万円でも可処分所得は700万円台程度であり、実は周囲が羨むほどの余裕がある暮らしではないという声も聞かれます。

そのような状況のなかで資産形成に有効なのが、「給与所得を資本にお金を増やす」仕組みの構築です。

本業で得た収入を本来の資産以上に育てるのに有効な手立ての一つが不動産投資です。不動産投資について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

監修者プロフィール