平均年収460万は高い?男女別・年齢別に見るリアルな収入事情

目次

「平均年収460万円」と聞いて、高いと感じるか、低いと感じるかは人それぞれです。実際には、年齢、性別、地域、雇用形態、学歴、業種などによって大きく異なり、単純に一つの数字だけでは判断できません。

そこで本記事では、政府や各種調査機関の最新データをもとに、日本人の年収の実態を詳しく掘り下げ、背景にある格差や傾向を明らかにします。さらに、年収を上げるための現実的な戦略についても紹介します。

年収を上げるには、副業だけでなく安定的な資産運用による収入の柱づくりも重要です。

ファミリーアセットコンサルティングでは、年間400件超の取引実績をもとに、

あなたの年収や目標に合わせた長期的な資産形成プランを無料でご提案しています。

さらに、非公開の高利回り物件(8%以上)も会員限定で優先紹介中。

初心者でも安心して始められるよう、資金計画から運用・売却まで一貫サポートします。

「将来の収入源を増やしたい」という方は、今すぐ無料投資相談をご利用ください。

| この記事で分かること ・日本の平均年収460万円の最新の内訳と、平均値と中央値のリアルな違い ・年齢・世代別の平均年収 ・都道府県別、学歴別、業種別など、属性による年収の大きな格差 ・転職による年収アップの現実や、収入を増やすための具体的戦略 |

日本の平均年収はどれくらい?最新データで解説

近年、物価上昇や将来への不安などの影響もあり、「年収の妥当性」について関心が高まっています。中でも「平均年収460万円」という数値は、自身の生活レベルと照らし合わせて比較されることが多く、年収の“実態”を知る上で重要な指標となっています。

まずは、最新の統計データをもとに、現在の平均年収とその内訳を確認していきましょう。

日本人の平均年収は460万円!その内訳は?

令和5年分民間給与実態統計調査によると、2023年における日本人の給与所得者の平均年収は460万円でした。これは前年(2022年)の458万円から0.4%の増加となっています。

近年の推移を見ると、給与所得者1人当たりの平均給与は、令和元年(2019年)の438万円から、令和2年(2020年)435万円、令和3年(2021年)446万円、令和4年(2022年)458万円、令和5年(2023年)460万円と推移しています。

460万円の内訳として、調査結果の概要では平均給料・手当が388万円、平均賞与が71万円と示されています。詳細な統計表を見ると、1年を通じて勤務した給与所得者合計の給料・手当は388万1,000円、賞与は71万4,000円でした。平均年収に対する平均賞与の割合は約15.5%とされています。

給料・手当と賞与の近年の推移(1年を通じて勤務した給与所得者合計)を見ると、平均給料・手当は令和元年367万1,000円から令和5年388万1,000円へ増加傾向にあり、平均賞与は令和元年71万3,000円から令和5年71万4,000円とほぼ横ばいです。

(参考: 『令和 5年分民間給与実態統計調査』)

平均値と中央値の違いから見る実態

一般労働者の賃金の中位数(中央値)は279万8,000円です。前述した平均賞与71万4,000円を合計すると、年収の中央値はおおよそ351万2,000円と推定されます。

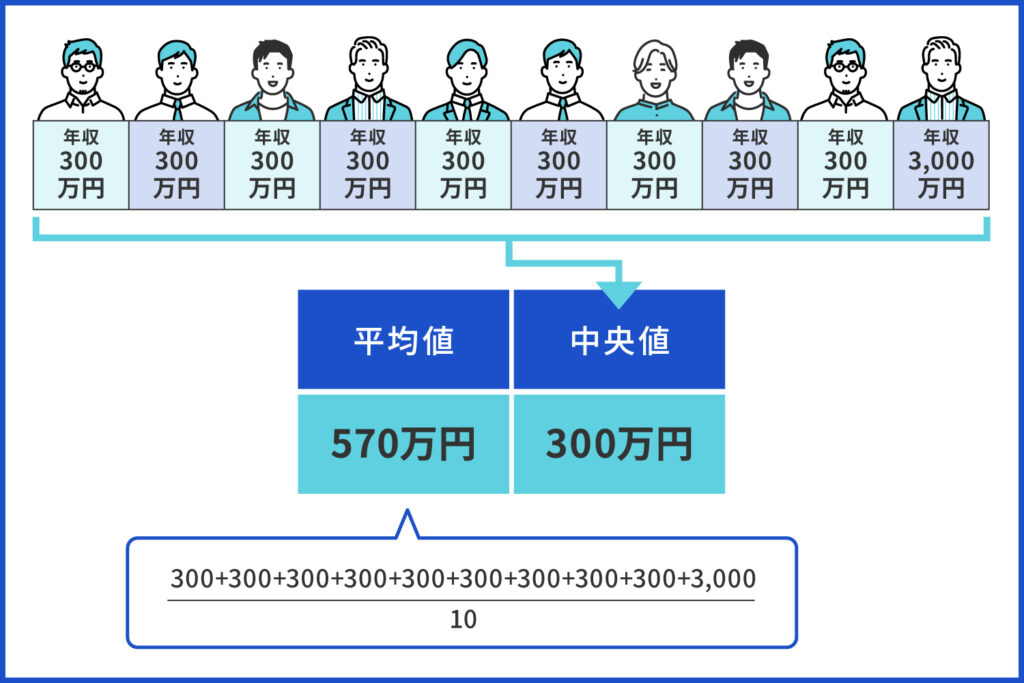

平均年収との間に差が生じる理由は、平均値がすべての年収を合計し、人数で割った数値であるのに対し、中央値はすべての人を年収順に並べたときのちょうど真ん中の値であるためです。

平均値は、一部の高所得者によって数値が大きく引き上げられる傾向があります。一方で、中央値は極端な高所得者の影響を受けにくいのが特徴です。

例えば、10人のうち9人が年収300万円、1人が3,000万円という構成の場合、平均年収は570万円になりますが、実際には90%の人がこの平均よりも低い収入となります。このときの中央値は300万円で、より一般的な人々の実態に近いといえます。

(参考: 『令和5年賃金構造基本統計調査の概況』)

年齢・世代別の平均年収

年齢によって平均年収は段階的に変化し、全体としては50歳代後半でピークを迎える傾向が見られます。

男性の場合、55~59歳で平均年収が712万円となり、最も高い水準に達します。女性は25~29歳の353万円がピークとなっており、その後50代までほぼ同じ年収で推移しています。

これらのデータからは、男性の一般的なキャリアパスにおいては50代後半を頂点に年収が上昇し、その後は定年や役職定年などの影響により減少することが分かります。

一方、女性は結婚や出産などのライフイベントの影響で、非正規雇用を選ぶ人も多く、年齢が上がるにつれて男女間の格差が広がる傾向が見てとれます。

| 年齢階層 | 男性 | 女性 | 全体 |

|---|---|---|---|

| 19歳以下 | 133万円 | 93万円 | 112万円 |

| 20~24歳 | 279万円 | 253万円 | 267万円 |

| 25~29歳 | 429万円 | 353万円 | 394万円 |

| 30~34歳 | 492万円 | 345万円 | 431万円 |

| 35~39歳 | 556万円 | 336万円 | 466万円 |

| 40~44歳 | 612万円 | 343万円 | 501万円 |

| 45~49歳 | 653万円 | 343万円 | 521万円 |

| 50~54歳 | 689万円 | 343万円 | 540万円 |

| 55~59歳 | 712万円 | 330万円 | 545万円 |

| 60~64歳 | 573万円 | 278万円 | 445万円 |

| 65~69 | 456万円 | 222万円 | 354万円 |

| 70歳以上 | 569万円 | 316万円 | 460万円 |

(参考: 『令和 5年分民間給与実態統計調査』)

男女別の平均年収

男性の平均年収は569万円、女性は316万円でした。男性は前年から0.9%増加しており、女性は0.7%の増加となっています。

さらに詳細に見ると、給与の分布には男女で違いが見られます。全体で最も人数の多い給与階級は300万円超400万円以下ですが、男性では400万円超500万円以下の層が最も多く、女性では100万円超200万円以下の層が最も多くなっています。

(参考: 『令和 5年分民間給与実態統計調査』)

都道府県別の平均年収

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査(10)都道府県別にみた賃金」によると、都道府県別で最も賃金が高いのは東京都で、月額36万8,500円となっています。これを年収に換算すると単純計算で約440万円となり、ボーナスなどを含めて全国トップの水準です。上位には、神奈川県、大阪府、栃木県などが並びます。

一方、地方では平均年収が370万円程度の県もあり、東京都との間には大きな格差が存在します。これは企業の集積度や地域ごとの産業構造の違いが主な要因だと推察できます。

東京都には大企業の本社機能が集中しており、金融や情報通信などの高給与産業が多く立地しています。また、人材獲得競争が激しいことから、企業はより高い給与水準を設定する傾向にあります。

(参考: 『令和5年賃金構造基本統計調査(10)都道府県別にみた賃金』)

雇用形態・勤続年数別の平均年収

雇用形態や勤続年数は、年収に大きな影響を与える要素の一つです。正社員と非正規雇用の格差、そして長く働くことでどの程度収入が伸びるのか。実際の統計データをもとに、雇用と年収の関係性を読み解きます。

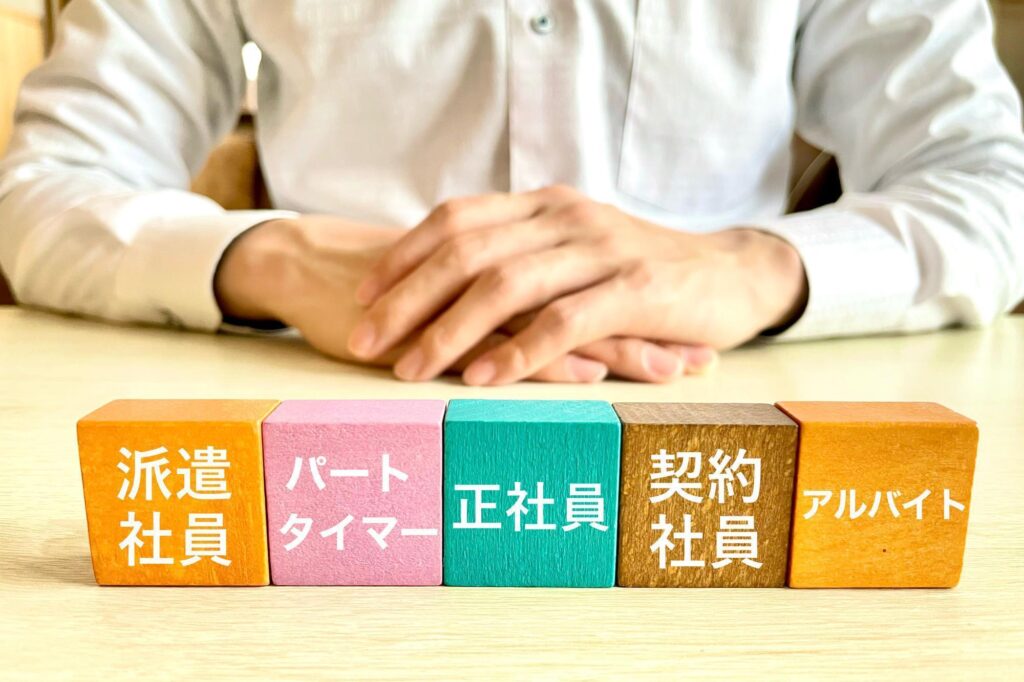

正社員と非正規雇用の平均年収差は約330万円

正規雇用(いわゆる正社員)の平均年収は約530万円であるのに対し、非正規雇用(契約社員、派遣社員、パートなど)の平均年収は約202万円となっており、その差は328万円にのぼります。

非正規雇用は、正社員と比べて期間が限定された雇用形態が多く、キャリアアップや昇給の機会が限られていることから、年収の伸びが低くおさえられる傾向があります。

また、非正規雇用では補助的な業務を担当することも多く、企業側が給与水準を低めに設定する傾向があることも、年収格差の一因とされています。

(参考: 『令和 5年分民間給与実態統計調査』)

勤続年数が長いほど年収は上がる?その相関関係

勤続年数1~4年の平均年収は339万円です。勤続年数が延びるにつれて給与水準は上昇し、勤続30~34年では平均723万円になります。1~4年と比較すると約2.1倍です。

この傾向には、日本企業に多い年功序列型賃金制度の影響に加え、勤続年数と年齢がおおむね連動する事情があると考えられます。勤続30年前後は管理職に就く人が増え、役職手当や責任手当が加わることで年収が伸びやすくなります。

ただし、すべての勤続期間で年収が右肩上がりになるわけではありません。勤続35年以上の平均年収は627万円となり、30~34年のピーク時と比べて約100万円低下しています。役職定年制を導入している企業では、再雇用や短時間勤務へ切り替わることで賃金テーブルが下がることが主な要因です。また、転職や非正規雇用などにより、勤続年数が短くても高年齢層が一定数含まれる場合がある点にも留意する必要があるでしょう。

| 勤続年数 | 男女計 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 1年~4年 | 339万円 | 416万円 | 264万円 |

| 5年~9年 | 398万円 | 492万円 | 298万円 |

| 10年~14年 | 454万円 | 556万円 | 326万円 |

| 15年~19年 | 533万円 | 640万円 | 365万円 |

| 20年~24年 | 587万円 | 700万円 | 389万円 |

| 25年~29年 | 667万円 | 761万円 | 440万円 |

| 30年~34年 | 723万円 | 808万円 | 480万円 |

| 35年以上 | 627万円 | 699万円 | 404万円 |

(参考: 『令和 5年分民間給与実態統計調査』)

転職による年収変動のリアルデータ

マイナビ転職が2024年に実施した「転職による年収アップの実態調査」によると、直近2年以内に転職した800名を対象とした調査で、転職によって年収が上がった人は全体の40.2%にのぼりました。特に30代では、約5人に1人が100万円以上の年収アップを実現しており、平均増加額は138万7,000円と、全世代で最も高い結果となっています。

年収が上がった理由としては、「スキルや実績、経験が評価された」が21.5%で最も多く、次いで「年収が上がる仕事にしか転職しないと決めていた」が18.4%でした。30代に限ると、「規模が大きい企業への転職」が26.7%と最多で、企業規模や業種の影響も年収に大きく関係していることがうかがえます。

また、総務省の「労働力調査(詳細集計)」によれば、2024年7~9月期の平均で、就業者6,800万人のうち転職者は346万人となり、前年同期比で21万人増加しています。転職者比率は5.1%となり、前年同期と比べて0.3ポイント上昇しました。

これらのデータから、転職による年収アップは十分に現実的な選択肢であり、スキルや経験の向上、戦略的な転職活動、そして適切な年収交渉が成功の鍵であるといえます。

(参考: 『マイナビ転職、「転職による年収アップの実態調査」を発表』)

(参考: 『転職者の状況 ―労働力調査(詳細集計)の結果から―』)

学歴別の平均年収

男性の学歴別の月収は、大学卒で39万9,900円、高専・短大卒で35万4,900円、高校卒で30万6,100円となっています。大学卒と高校卒の差は9万3,800円あり、月収ベースでも顕著な格差が見られました。月収を12倍して年収ベースに換算すると、男性の大学卒は約479万8,800円、高校卒は約367万3,200円となり、その差は約112万5,600円にのぼります。

女性についても、大学卒で29万9,200円、高校卒で23万500円と、同様の傾向が確認されています。年収ベースでは大学卒が約359万400円、高校卒が約276万600円となり、差は約83万9,800円となります。

| 学歴 | 男女計 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 高校 | 28万1,900円 | 30万6,100円 | 23万500円 |

| 専門学校 | 30万200円 | 32万5,600円 | 27万1,800円 |

| 高専・短大 | 29万7,400円 | 35万4,900円 | 27万3,500円 |

| 大学 | 36万9,400円 | 39万9,900円 | 29万9,200円 |

| 大学院 | 47万6,700円 | 49万1,100円 | 40万7,800円 |

(参考: 『令和5年賃金構造基本統計調査の概況』)

業種別の平均年収

業種別で最も平均年収が高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」で775万円です。社会インフラを支える重要な役割と高度な専門性が評価されていることが背景にあると考えられます。

次いで、「金融業・保険業」が652万円、「情報通信業」が649万円と続いており、いずれも高水準です。これらの業種は高度なスキルや知識を必要とし、生産性の高い業種である点が特徴です。

一方、平均年収が低い業種としては、「宿泊業・飲食サービス業」が264万円、「農林水産・鉱業」が333万円となっており、労働集約型であることや景気変動の影響を受けやすい点が要因とみられます。

また、「卸売業・小売業」は387万円、「医療・福祉」は404万円、「建設業」は548万円となっており、業種間で年収に大きな開きがあることが分かります。

| 業種 | 平均年収 |

|---|---|

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 775万円 |

| 金融業,保険業 | 652万円 |

| 情報通信業 | 649万円 |

| 学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 551万円 |

| 建設業 | 548万円 |

| 複合サービス事業 | 535万円 |

| 製造業 | 533万円 |

| 運輸業、郵便業 | 473万円 |

| 不動産業、物品賃貸業 | 469万円 |

| 医療、福祉 | 404万円 |

| 卸売業、小売業 | 387万円 |

| サービス業 | 378万円 |

| 農林水産・鉱業 | 333万円 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 264万円 |

(参考: 『令和 5年分民間給与実態統計調査』)

年収アップのための具体的戦略

年収を上げたいと考える人にとって、「何をすれば収入が上がるのか」は大きな関心事です。ここでは、転職やスキルアップ、副業など、実際に多くの人が選んでいる年収向上のための方法を紹介します。統計データとともに、効果的なアプローチを見ていきましょう。

転職やスキルアップで収入を増やす

収入を増やすには、転職やスキルアップによるキャリアの見直しが効果的です。管理職への昇格や残業の多い部署への異動なども、年収アップにつながる可能性があります。

給与水準の低い業界にいる場合は、成長分野への転職を検討するのも一案です。ITや医療・建設などでは、経験者の処遇改善が進んでいます。

資格取得も有効な手段です。厚生労働省の調査では、企業の32.0%が資格取得者に資格手当を支給しているとされます。ただし、手当の有無や金額は企業によって異なるため、事前の確認が重要です。

(参考:『能力開発基本調査』厚生労働省)

副業・投資による収入増加

本業に加えて副業で収入を得ることは、年収を高める有効な方法です。中でも不動産投資は、サラリーマンの副業として根強い人気があります。

国土交通省の調査によると、不動産投資経験者のうち会社員が41.5%を占めており、本業と両立しやすい点が注目されています。投資手法には、区分マンション投資、一棟アパート投資、戸建て投資などがあり、資金計画や収益目標に応じて選択が可能です。

頭金は物件価格の10〜20%が目安とされており、年収が高いほどローン審査にも通りやすくなります。一般的には年収1,000万円が望ましいとされますが、500〜600万円でも属性や自己資金次第で融資を受けられるケースがあります。

(参考:『個人投資家への不動産投資に関するアンケート調査結果』国土交通省)

まとめ

平均年収は、年齢、性別、地域、雇用形態、学歴、業種などによって大きく異なります。特に、20代から50代にかけての年齢別の推移や、都市部と地方の格差が際立っています。正規・非正規雇用の違いによる差も依然として大きく、学歴による収入格差も見られます。

年収を上げるには、キャリアアップやスキル習得、業界・職種の変更といった戦略に加え、不動産投資などの副業も効果的です。年収と生活水準の関係を考慮しつつ、将来的な経済動向も視野に入れたキャリア設計が、安定した生活基盤の確立につながるでしょう。

監修者プロフィール