不動産登記の基本!必要なタイミングや書類、手続きの流れなどを整理

目次

不動産登記とは、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公的に記録するための手続きです。不動産を購入したり、相続したりすると不動産登記が必要になりますが、「こんなときにも必要?」「いくらかかる?」「素人でもできる?」など、よく分からないことも多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、不動産登記の基礎知識を分かりやすく解説します。必要な書類や手続きの流れなどを理解して、不動産に関する権利を適切に保護しましょう。

不動産登記は、資産を守るための重要な手続きですが、内容や費用は専門的で複雑です。

ファミリーアセットコンサルティングでは、登記・税務・融資に精通したアドバイザーが、

初心者の方にもわかりやすく、正確な手続きと投資プランを無料でご提案しています。

また、**非公開の高利回り物件(8%以上)**も相談者限定で優先紹介。

押し売りや勧誘は一切なく、オンラインでも安心してご相談いただけます。

「不動産の手続きも含めて安心して投資を進めたい」という方は、今すぐ無料投資相談をご利用ください。

不動産登記とは?概要と目的

ここでは、不動産登記の基本的な概念や役割などを解説します。「表題登記」と「権利登記」など、混同しがちな内容についても理解しましょう。

不動産登記の定義と法的根拠

不動産登記とは、不動産の物理的状況や権利関係を公示するための制度です。不動産登記法に基づき、土地や建物の所在、面積、所有者などの情報を登記簿に記録し、国が管理しています。

登記することで、不動産の所有権や抵当権などの権利関係が公示され、取引の安全性が高まります。例えばマンションを購入する際、登記簿謄本を確認することで、「所有者は誰なのか」「抵当権などの担保権が設定されていないか」などを確かめることができます。

不動産登記の目的と重要性

不動産登記は、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公示し、取引の安全と円滑化を図るための制度です。この制度には、「対抗力」「権利推定力」「形式的確定力」の3つの効果があります。

- 対抗力

登記によって第三者に権利を主張できる力です。例えば不動産が二重譲渡された場合でも、先に登記を行った者が所有権を主張できます。

- 権利推定力

登記が存在することで、その内容が事実であると推定される力です。反証があれば覆されることもあります。

- 形式確定力

登記が存在する限り、国家機関や利害関係者はその登記を無視できない力です。仮にその登記が偽のものであっても、手続き上無視できません。

これらの権利は、登記を行わないと第三者に主張できないため、不動産登記は非常に重要です。

不動産登記の種類と内容

不動産登記は「表題登記」と「権利登記」の2種類に大別できます。表題登記は、「建物表題登記」や「土地分筆登記」「土地の地目変更登記」など、不動産の物理的状況を公示します。

一方の権利登記は、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公示するものです。具体的には、「所有権登記」や「抵当権登記」、「所有権移転登記」などが含まれます。

不動産登記が必要なタイミング

下記のようなタイミングでは不動産登記が必要です。

- 新築の不動産を取得したら「建物表題登記」や「所有権保存登記」

- 中古の不動産を取得したら「所有権移転登記」

- 銀行からお金を借りた/返したら「抵当権設定登記」/「抵当権抹消登記」

- 不動産を相続したら「相続登記」

- 建物を取り壊したら「建物滅失登記」

- 結婚や転居などで氏名や住所が変わったら「住所等変更登記」

それぞれのタイミングと関連する登記について解説します。

新築の不動産を取得したら「建物表題登記」や「所有権保存登記」

新築の不動産を取得した際は、「建物表題登記」と「所有権保存登記」が必要です。

- 建物表題登記

新築建物の表示に関する事項で、建物の所在地、種類、構造、床面積などを登記します。建物表題登記を完了させた後、所有権保存登記を申請できるようになります。

- 所有権保存登記

新築建物の所有権を登記簿に記載し、所有権を公示するものです。これにより、建物の所有者が法律上、第三者に対抗できる権利を得られます。

中古の不動産を取得したら「所有権移転登記」

中古の不動産を購入した場合、売主から買主へ所有権を移転する「所有権移転登記」が必要です。この登記を行うことで、不動産の所有者が買主に変更されたことが公的に証明されます。

所有権の移転に伴う登記であるため、不動産を相続・贈与したときや、離婚で財産分与するときにも所有権移転登記が必要です。手続きを怠ると法的なトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

金融機関からお金を借りた/返したら「抵当権設定登記」/「抵当権抹消登記」

不動産を担保に金融機関からお金を借りた場合は、「抵当権設定登記」が必要です。抵当権設定登記は、借金の返済が滞った際に、銀行が不動産を売却して貸付金を回収できるようにするための登記です。

一方、ローンを完済したら、「抵当権抹消登記」を行います。これにより、不動産に設定されていた抵当権が消滅し、所有者が自由に不動産を売却したり、新たにその不動産を担保に借入れをしたりできるようになります。

不動産を相続したら「相続登記」

不動産を相続した場合、「相続登記」が必要になります。相続登記とは、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことで、2024年4月1日より義務化されています(相続を知った日から3年以内に行うこと)。

相続登記を行わないと、不動産の売却や賃貸などの処理ができなくなる他、固定資産税の納税通知書が届かず、税金の滞納につながる可能性もあります。相続登記の手続きは複雑になりがちなため、専門家に依頼することをおすすめします。

建物を取り壊したら「建物滅失登記」

建物を取り壊した場合、「建物滅失登記」が必要です。建物を解体したり、災害で倒壊したりした場合、建物滅失登記をしないと登記簿上の現況と実際の状況が異なってしまいます。そのような事態を放置すると、固定資産税の課税対象となり得る他、建物の表題部が残ったままとなり、土地の売却を検討する際に支障が出てしまいます。

建物を取り壊したら速やかに建物滅失登記を行い、登記簿の内容を現状に合わせましょう。

結婚や転居などで氏名や住所が変わったら「氏名変更登記」「住所等変更登記」

結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変わった場合、不動産登記簿上の情報を最新の状態に更新する必要があります。これを「氏名変更登記」「住所等変更登記」と呼びます。

これらの登記に期間制限はありませんが、手続きを怠ると登記簿上の情報と実際の所有者に齟齬が生じ、トラブルの原因になりかねません。

登記簿謄本の見方と読み方

登記簿謄本を読み解くには、表題部、権利部(甲区)・(乙区)、共同担保目録の4つの要素について理解しておく必要があります。それぞれの基本を解説します。

(1)「表題部」とは

表題部に記載されているのは、「所在」「地番」「地目」「地積」などの土地に関する情報や、「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などの建物に関する情報です。不動産の物理的な特徴を表しており、登記簿謄本を読む上で重要なポイントといえます。

例えば、土地の「地目」が「宅地」なのか「農地」なのかによって、その土地の用途や価値が大きく変わります。また、建物の「構造」が「木造」なのか「鉄筋コンクリート造」なのかによって、建物の耐久性や耐火性が異なります。

(2)「権利部(甲区)」とは

権利部(甲区)には、不動産の所有権に関する情報が記載されています。例えば、「〇〇さんが△△不動産を購入した」という所有権移転の情報などです。

例)

- 所有権保存登記

- 所有権の仮登記

- 差し押さえ・仮処分など

権利部(甲区)を見れば、その不動産の所有者が誰なのかが分かります。もし登記簿謄本に甲区がない場合は、所有権保存登記がされていないと考えられます。

(3)「権利部(乙区)」とは

権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する内容が記載されています。

例)

- 抵当権

- 賃借権

- 地上権など

乙区を見ることで、その不動産に対して誰がどのような権利を持っているのかが分かります。権利の変動履歴がない場合、乙区はなく「ただし、登記の乙区に記録されている事項はない」と記載されています。

(4)「共同担保目録」とは

共同担保目録は、複数の不動産を一つの抵当権で担保に入れる場合に作成されます。

例えば、AさんがBさんから5,000万円を借りる際、自宅と別荘の二つの不動産を担保に入れたとします。この場合、それぞれの不動産について抵当権設定登記がなされますが、どちらの不動産も5,000万円の債務全額の担保になっていることを示すために、共同担保目録を作成するということです。

不動産登記の手続きの流れ

ここでは、不動産登記の具体的な手続きの流れを説明します。登記申請には一定の時間がかかるため、スムーズに登記を完了させるためのポイントをしっかりおさえましょう。

不動産登記の申請方法と大まかな流れ

不動産登記の申請は、法務局に必要書類を提出することで行います。まず、登記の種類に応じて必要な書類をそろえ、申請書に必要事項を記入しましょう。申請書と添付書類を法務局に提出し、登録免許税を納付すれば申請完了です。

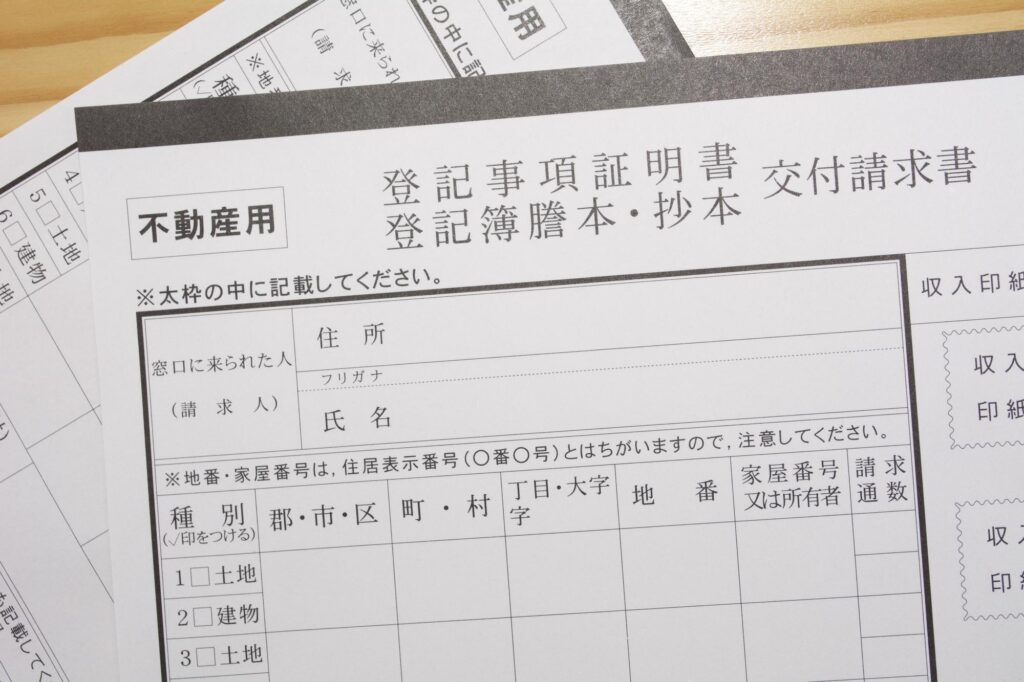

不動産登記に必要な書類と取得方法

不動産登記に必要な書類は、登記の種類によって異なります。例えば所有権移転登記の場合、登記原因証明情報(売買契約書など)、登記識別情報などが必要です。一方、抵当権設定登記では、抵当権設定契約書、債務者の印鑑証明書などが求められます。

これらの書類は、法務局で交付を受けたり、市区町村役場で取得する必要がありますが、オンラインでも取得可能です。

不動産登記の申請書類の書き方

不動産登記の申請書類の書き方も、登記の種類によって異なります。例えば所有権移転登記申請書の場合、法的に定められた形式はありませんが、以下の9つの項目を正確に記入しなければなりません。

- 登記の目的

- 原因

- 権利者

- 義務者

- 添付書類

- 登記識別情報の通知希望

- 申請日と管轄法務局

- 課税価格と登録免許税

- 不動産の表示

これらを正確に記入することで、所有権移転登記の申請がスムーズに進むでしょう。

不動産登記の申請にかかる時間と注意点

不動産登記の申請には、通常1週間から2週間程度の時間がかかります。ただし、書類に不備がある場合や、法務局の混雑状況によっては、さらに時間を要することもあるので注意が必要です。必要書類が漏れなくそろっているか、記載内容に誤りがないかを入念にチェックしましょう。

不動産登記に必要な書類・物

ここでは、登記の種類ごとに必要な書類や注意点を解説します。

登記の種類にかかわらず必要な書類・物

登記の種類にかかわらず、多くのケースで必要となるものは次の通りです。

- 申請人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

- 印鑑証明書・実印(申請者または金融機関・施工者などの関係者)

- 住民票の写し

- (代理人に委任する場合)委任状

「建物表題登記」・「所有権保存登記」に必要な書類

建物を新築した場合には下記の書類が必要です。

- 建築確認申請書

- 確認済証

- 検査済証

これらの書類は新築建物の安全性や法令遵守を証明するものであり、建物の存在とその構造が適法であることを証明します。

建築確認申請書は建物の計画段階で、確認済証は計画が承認された時点で、検査済証は建物が完成し、検査に合格した際に交付されます。

「所有権移転登記」に必要な書類

相続したときや不動産売買を行った場合に、所有権の正当性や不動産の評価、相続関係を証明するための書類が必要です。以下の書類は不動産売買時のケースです。

- 登記済証・登記識別情報通知書

- 固定資産評価証明書

- 売買契約書

登記済証・登記識別情報通知書は、不動産の正当な所有者であることを証明するものです。

「住所等変更登記」に必要な書類

住所変更登記に必要な書類は以下の通りです。

- 登記名義人住所・氏名変更登記申請書

- 住所変更の証明書類(住民票や戸籍の附票など)

ただし、住所変更の理由によって提出する書類が異なります。

- 転居による住所変更の場合:住民票または戸籍の附票

- 複数回の転居がある場合:戸籍の附票

- 町名や番地の変更の場合:住民票または町名地番変更証明書

- 住居表示が実施された場合:住民票または住居表示実施証明書

なお、行政区画の変更や市区町村の合併に伴う住所変更については、法務局が自動的に読み替えを行うため、住所変更登記申請は不要です。

「抵当権設定登記」「抵当権抹消登記」に必要な書類

金融機関から借入を行う場合やローンを完済した場合は、抵当権設定・抹消登記を行います。抵当権設定・抹消登記に必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書

- 登記原因証明情報

- 権利証(登記識別情報または登記済証)

登記原因証明情報とは、登記の原因となる事実や法律行為が記載された書類のことです(通常は金融機関が用意します)。

「相続登記」に必要な書類

不動産を相続した場合は相続登記を行います。相続登記に必要な書類はケースによって異なります。以下は、遺言による登記の必要書類の一例です。

- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類一式

- 相続人全員の戸籍謄本

- 固定資産証明書

- 遺言書

- 遺産分割協議書

基本的に相続登記は書類が多く、手続きも複雑な上、期限もあります(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内)。ハードルが高い場合は無理をせず、専門家に依頼することをおすすめします。

「建物滅失登記」に必要な書類

建物を取り壊した場合は建物滅失登記を行います。建物滅失登記に必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書

- 建物の配置図

- 建物取り壊し証明書

- 解体した業者の代表者事項証明書と印鑑証明書

建物の配置図とは、取り壊す建物がどこに存在していたかを証明するものです。また、建物取り壊し証明書は、建物を解体した工事業者が発行してくれます。取り壊し業者の所在地や代表者を証明する登記事項証明書と併せて提出することで、取り壊し証明書の正当性を証明できます。

不動産登記にかかる費用と司法書士の活用

不動産登記を行う際には、登録免許税や手数料などの費用がかかります。金額は登記の種類や不動産の価格によって異なりますが、不動産売買に関連する登記は、司法書士に依頼するのが一般的で、その場合は、司法書士への報酬が別途必要になります。

不動産登記にかかる登録免許税と手数料

登録免許税は、登記の種類や不動産の価格などによって異なります。

【所有権保存登記】

登録免許税=固定資産税評価額×0.4%(軽減措置により2027年3月31日までは0.15%)

【抵当権設定登記】

登録免許税=債権金額(融資を受けた金額)×0.4%(軽減措置により2027年3月31日までは0.1%)

【所有権移転登記】

| 売買 | 固定資産税評価額×2% (軽減措置により2026年3月31日までは1.5%) |

| 相続・法人合併・共有分割 | 固定資産税評価額×0.4% |

| 贈与・遺贈・競売 | 固定資産税評価額×2% |

手数料は、登記簿謄本の取得費用や郵送料などで数千円程度かかります。また、司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。

登記を司法書士に依頼する際の費用相場

司法書士に不動産登記を依頼する際の費用も、登記の種類や内容によって異なります。例えば抵当権設定登記の場合、5〜10万円程度が一般的でしょう。

一方、相続登記の場合は、相続人の数や遺産の内容によって大きく変動します。5~8万円ほどで済むケースもあれば、15万円以上かかることもあるでしょう。

不動産登記に関する司法書士の選び方

司法書士を選ぶ際には、不動産登記の経験や実績を重視するとよいでしょう。不動産会社が紹介してくれる、または提携している司法書士は、不動産に精通していることが多いため、おすすめです。

書類の受け渡しなどで訪問するケースもあることから、事務所までのアクセスの良さも重要なポイントです。初回の相談は無料で対応してくれる事務所が多いため、自身で探す場合はいくつかの事務所に相談してみるとよいでしょう。

自分で不動産登記を行う際の注意点

不動産登記には、登記申請書の作成や必要書類の収集など、専門的な知識が欠かせません。登記簿の内容を正確に理解し、申請書に過不足なく記入する必要があります。また、登記に必要な公的書類の取得方法や、登録免許税の計算方法なども把握しておく必要があります。

登記申請に不備があった場合、登記が受理されず、再度申請し直す必要が出てくるかもしれません。基本的には、司法書士などの専門家に相談するほうがおすすめです。

登記しないとどうなる?不動産登記にかかわる素朴な疑問

不動産登記に関して、以下のようなよくある素朴な疑問について解説します。

- 不動産登記を怠るとどうなる?

- 「住所等変更登記」は義務化されるの?

- 不動産登記の「仮登記」とは?

- 登記簿謄本をインターネットで取得するやり方は?

- インターネットで登記情報を確認する方法は

- 不動産登記の「補正」と「取下げ」ってなに?

不動産登記を怠るとどうなる?

不動産登記を怠ると、所有権の主張ができなくなるなど、さまざまなトラブルに巻き込まれるリスクがあります。例えば、不動産を購入しても、登記をしていないと法的な所有者とは認められません。

また、相続登記は2024年4月1日より義務化されており、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられます。これは、2024年4月1日以前に発生した相続にも遡って適用されます。

「住所等変更登記」は義務化されるの?

2026年4月1日から、所有権登記名義人の氏名や住所の変更登記が義務化されることが決定しました。これにより、所有者の氏名や住所が変更された場合、変更から2年以内にその変更を登記しなければなりません。違反した場合、正当な理由がない限り、5万円以下の過料が科せられます。

不動産登記の「仮登記」とは?

「仮登記」とは、本登記の前に一時的に行う登記のことです。例えば不動産の売買において、「必要な書類がそろわない」などの理由で所有権の本登記がすぐにできない場合に仮登記を行います。その後、必要な書類がそろった段階で本登記を行います。

仮登記は、本登記の予約のような役割を果たし、第三者に対する対抗力を持ちます。しかし、仮登記から本登記に移行するには、売主と買主双方の協力が必要です。手続きを怠るとトラブルの原因となるため、速やかな対応が求められます。

登記簿謄本をインターネットで取得するやり方は?

登記簿謄本は、法務局で取得できますが、インターネットでも請求可能です。「登記・供託オンライン申請システム」の「かんたん証明書請求」から申請し、窓口または郵送で受け取ります。オンライン申請の受付時間は平日8時30分から21時までです。

窓口申請の場合、手数料は600円ですが、オンライン申請・窓口受け取りであれば480円、郵送受け取りであれば500円と少し安くなります。

インターネットで登記情報を確認する方法は

「登記情報提供サービス」を利用できます。利用者登録して定期的に利用する方法と、登録せず一時的に利用する方法があります。利用料金は情報の種類により異なりますが、不動産の所有者情報は1件につき141円、地図や図面の情報は361円です。個人の利用者登録は300円、法人は740円です。決済方法は個人はクレジットカード、法人は銀行引き落としです。

(参考: 『登記情報提供サービス』)

不動産登記の「補正」と「取下げ」って何?

登記所の登記官は、登記申請書の内容を確認して登記を受け付けるか、却下するかを決めます。申請書に誤りがある場合、通常は登記できませんが、軽微な誤りであればその場で訂正が可能です。この訂正を「補正」といいます。

一方、申請書に重大な誤りがあり、その場で訂正できない場合は、申請者は登記の申請を取り下げることができます。この手続きにより、登記の申請は初めからなかったことになります。これが「取下げ」です。

まとめ

不動産登記が必要なタイミングはさまざまです。登記をすることで所有権や抵当権などの権利関係が公示され、取引の安全性が高まります。相続登記など義務化されている登記もあるため、忘れずに行いましょう。

登記に必要な書類の収集や資料の作成は自分でも可能ですが、専門知識が必要になることが多く、初心者には難しいことも多いでしょう。費用はかかるものの、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。不動産会社が紹介する司法書士であれば、不動産事情に詳しく、実績も豊富なことが多いため、安心して任せられるでしょう。

監修者プロフィール