児童手当の所得制限撤廃!高所得世帯の税負担は本当に減るのか?

目次

2024年10月から児童手当の所得制限が撤廃され、これまで受給対象外だった高所得世帯でも受給可能となりました。一方で、扶養控除が縮小されることで、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。特に、高所得世帯ほど増税の影響を受けやすく、児童手当の拡充による恩恵が相対的に小さくなる傾向があります。

こうした税制の変化を踏まえ、高所得者は適切な節税対策を検討することが重要です。不動産投資を活用した節税も選択肢の一つであり、専門家に相談することで、リスクを抑えながら最適な方法を見つけることができます。本記事では、児童手当の改正内容と税負担の変化、さらに高所得世帯が取るべき対策について詳しく解説します。

またファミリーアセットコンサルティングでは、年間400件を超える取引実績と税務・不動産投資の専門知識をもとに、所得層に応じた最適な節税・資産運用のご提案を行っています。

無料投資相談では、不動産投資を活用した節税の仕組みや、リスクを抑えた運用方法についても具体的に解説。

営業や強引な勧誘は一切行っておりませんので、安心してご相談ください。

税制改正に備えて、今のうちに将来の負担を軽減する戦略を立てましょう。

児童手当の所得制限撤廃で何がどう変わった?

2024年10月より、児童手当の制度が大幅に拡充され、これまでの制限や条件が見直されました。具体的な変更点を以下にまとめます。

高所得世帯も受給可能

これまで、世帯主の年収が960万円を超える場合、特例給付として支給額が減額され、年収が1,200万円を超える場合には児童手当の支給対象外となっていました。この年収はあくまでも目安で、扶養人数など人より実際のボーダーは変わってきます。しかし、2024年10月からは所得制限が撤廃され、全ての世帯が児童手当を受給できるようになりました。

支給回数が3回から6回へ倍増

従来、児童手当の支給は年3回(2月、6月、10月)で、それぞれ前月までの4か月分がまとめて支給されていました。新制度では、支給回数が年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に増加し、2か月ごとに前2か月分が支給されるようになりました。

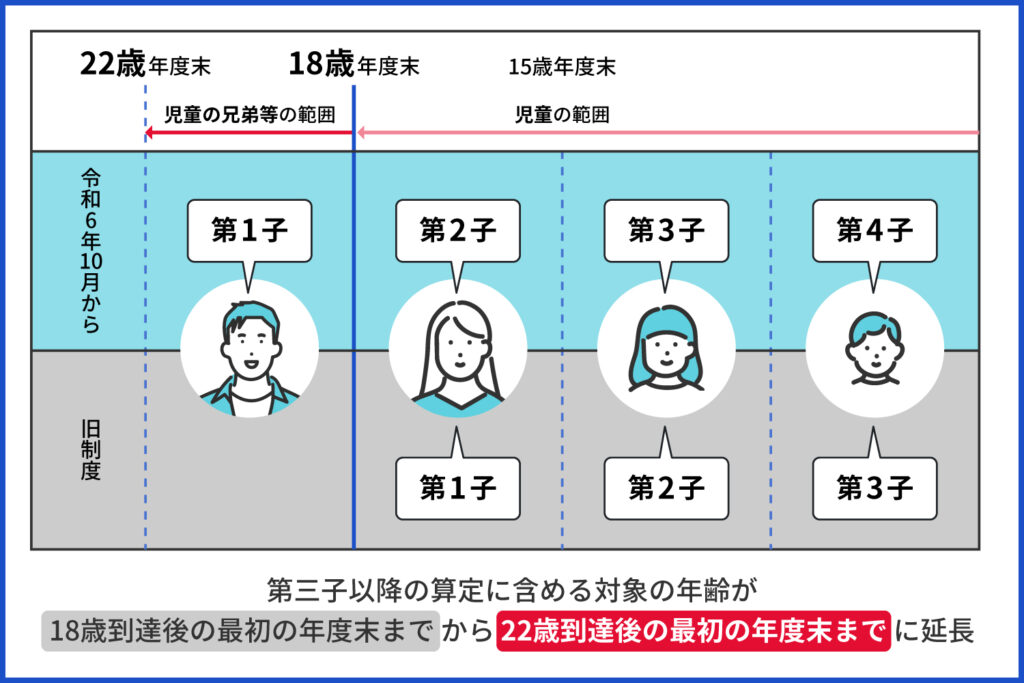

第三子以降の支給額・対象年齢が拡大

第三子以降の手当額(多子加算)が月1万5千円から月3万円に増額され、家計の負担軽減が図られています。さらに、第三子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、多子世帯への支援が強化されました。

対象年齢が高校生までに延長

これまで児童手当の対象は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)まででしたが、新制度では「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長され、より多くの子どもたちが支援の対象となりました。

これらの改正により、子育て世帯への経済的支援が拡充され、子育て環境の改善が期待されています。

児童手当の所得制限撤廃で別途申請が必要な人

児童手当の所得制限撤廃に伴い、新たに受給資格が生じる方は、適切な手続きを行う必要があります。

- 現在、所得上限を超過している方

これまで、所得上限限度額を超えていたために児童手当や特例給付を受給していなかった方も、新制度では受給対象となります。該当する方は、「児童手当 認定請求書」を提出する必要があります。

- 高校生年代の子のみを養育している方

高校生年代の子どもだけを養育している方は、新たに「児童手当 認定請求書」を提出する必要があります。

- 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる方

第三子以降の手当額(多子加算)の算定対象が拡大されたことで、多子加算の対象となる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

これらの申請は、2025年3月31日までに行えば、2024年10月分まで遡って手当を受給できます。期限を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給となり、遡及しての受給はできなくなるため注意しましょう。

申請に必要な書類や具体的な手続きは、お住まいの市区町村によって異なる場合があります。詳細は、お住まいの自治体の公式ウェブサイトや窓口でご確認ください。

児童手当の所得制限が撤廃されても扶養控除は縮小?

児童手当の所得制限撤廃により、多くの家庭が手当を受けられるようになりました。しかし、同時に扶養控除の縮小が進められ、増税の影響を受ける可能性もあります。児童手当の拡充と扶養控除の縮小が家計に与える影響を整理し、高所得世帯と中所得世帯での違いを見ていきます。

所得税・住民税は増税の可能性あり

2024年度の税制改正大綱によれば、16~18歳の子どもを1人養育している場合の扶養控除額が縮小される予定です。具体的には、所得税の控除額が38万円から25万円に、住民税の控除額が33万円から12万円に引き下げられます。この改正は、所得税については2026年分(令和8年分)から、住民税については2027年度分(令和9年度分)から適用される見込みです。

扶養控除の縮小により、対象となる世帯では所得税と住民税の負担が増加する可能性があります。しかし児童手当が拡充され、第1子および第2子の高校生年代については子ども1人あたり年12万円、第3子以降の高校生年代では年36万円の増額となる見込みです。所得が低い世帯ほど手取り額の増加幅が大きくなる傾向があるものの、世帯構成や所得水準によっては増税分が増額分を上回り、手取りが減少する場合も考えられます。

これらの改正により、子育て世帯の経済的負担がどの程度変化するかは、各家庭の所得状況や子どもの人数によって異なります。扶養控除の縮小による増税分と、児童手当の拡充による増収分を総合的に考慮し、家計の見直しや将来の資金計画を立てることが重要です。

高所得世帯ほど児童手当拡充の恩恵は少ない?

児童手当の拡充と扶養控除の縮小により、家計への影響は所得水準によって異なります。特に、高所得世帯ほど扶養控除縮小による増税額が大きくなるため、児童手当拡充の恩恵が相対的に少なくなる傾向があります。

以下に、「高校生1人を扶養している片働き世帯」という前提のもと、高所得世帯(課税所得900万円)と中所得世帯(課税所得330万円)での影響を比較します。

高所得世帯(課税所得900万円)の場合

- 所得税増税額

扶養控除の縮小により、控除額が38万円から25万円に減少します。この差額13万円に対して、所得税の税率33%を適用すると、増税額は4万2,900円となります。 - 住民税増税額:

同様に、控除額が33万円から12万円に減少します。この差額21万円に対して、住民税の税率10%を適用すると、増税額は2万1,000円となります。 - 総増税額

4万2,900円(所得税) + 2万1,000円(住民税) = 6万3,900円になります。 - 児童手当増額

高校生1人に対して、年間12万円(10,000円×12か月)が新たに支給されます。 - 家計への影響

12万円(児童手当増額) - 6万3,900円(増税額) = 5万6,100円のプラスになります。

中所得世帯(課税所得330万円)の場合

- 所得税増税額

扶養控除の縮小により生じた差額13万円に対して、所得税の税率20%を適用すると、増税額は2万6,000円となります。 - 住民税増税額

控除額の減少による増税額は、高所得世帯と同様に2万1,000円となります。 - 総増税額

2万6,000円(所得税) + 2万1,000円(住民税) = 4万7,000円となります。 - 児童手当増額

高校生1人に対して、年間12万円が新たに支給されます。 - 家計への影響

12万円(児童手当増額) - 4万7,000円(増税額) = 7万3,000円のプラスになります。

以上から、高所得世帯よりも中所得世帯の方が、児童手当拡充による恩恵が大きいことが分かります。これは、扶養控除の縮小による増税額が所得税率に応じて異なるためであり、高所得世帯ほど税率が高く、増税額も大きくなるためです。

高所得者の方ほど節税対策を

高所得者の方々は、増税の流れを受けて効果的な節税対策を検討することが重要です。特に、不動産投資は有効な節税手段の一つとして注目されています。

例えば、年収が1,200万円以上の場合、課税所得はおおむね900万円となり、このラインを超えると所得税と住民税を合わせた税率が約43%となります。一方、不動産の長期譲渡所得に対する税率は約20%であり、この差を利用して節税を図ることが可能です。

不動産投資による節税の主な理由として、減価償却費の計上や経費の活用が挙げられます。減価償却費とは、現金支出を伴わない経費です。建物部分を法定耐用年数に応じて経費計上できるため、不動産所得を赤字にし、給与所得と損益通算して課税所得を圧縮できます。特に築古木造物件は耐用年数が短く、年間の減価償却費を大きく取れるため、高所得者にとって節税効果が大きくなります。

あくまで簡易的な試算ですが、建物価格4,000万円、耐用年数4年の築25年木造アパートを購入すると、「4,000万円 ÷ 4年」で年間1,000万円の減価償却費を計上できます。税率43%層の場合、最大約430万円の税額圧縮が見込めます。

ただし、不動産投資にはリスクも伴います。物件選びや資金計画を慎重に行い、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

児童手当の所得制限が撤廃され、高所得世帯でも受給可能となりました。また、支給回数の増加や第三子以降の支給額・対象年齢の拡大など、子育て世帯への支援が強化されています。一方で、扶養控除の縮小により、所得税・住民税の負担が増加する世帯もあり、高所得世帯ほどその影響を受けやすくなります。

こうした税制の変化に対応するため、高所得者の方は節税対策を検討することが重要です。不動産投資は、減価償却や経費計上を活用することで課税所得を圧縮し、税負担を軽減できる選択肢の一つです。しかし、不動産投資にはリスクも伴うため、適切な物件選びや資金計画が不可欠です。

監修者プロフィール