中古アパートの購入時に消費税はかかる?課税対象と計算方法を徹底解説!

目次

中古アパートを購入する際には、購入資金や融資だけでなく、「消費税」などの税金コストも無視できません。課税のルールや計算方法、還付の仕組みを正しく理解していないと、予想外の出費につながることもあります。

例えば、税金の負担軽減という観点から、不動産業者に法人化を勧められる場合もあるでしょうが、メリットだけを見て飛びつくのではなく注意点も事前に押さえておくのがリスク回避のコツです。

この記事では、中古アパートの購入時にかかる消費税の課税ルールと計算方法、そして還付の仕組みを徹底解説します。見落としがちな確定申告時の注意点なども解説しているので、気になる方は最後までご覧ください。

また、中古アパートの購入で後悔しないためには、物件選びが重要です。ファミリーアセットコンサルティングでは、会員限定で未公開物件の情報を多数紹介しているので、まずは情報収集も兼ねてチェックしてみましょう。

不動産投資と消費税の関係性

不動産投資では、土地と建物で消費税の取り扱いが異なる点を理解しておくことが重要です。不動産会社などの課税事業者からアパート一棟を購入する際、建物部分には消費税が課される一方、土地部分は非課税となります。

つまり、購入価格に含まれる建物の割合を正確に把握しなければ、支払う消費税額を正しく計算できません。消費税は不動産投資に限らず、事業者が販売する物やサービスに対してかかる税金を指します。

ただ、どのような場合も消費税が課されるわけではなく、「誰から購入するか」によって課税の有無が違う点を押さえておきましょう。どのようなケースで消費税がかかるのかを見ていきましょう。

土地の売買に消費税はかからない

不動産取引では、建物には消費税がかかる一方、土地にはかからないというルールがあります。まず、建物は人の手によって造られるもので、事業者が新たな付加価値を生み出し、利用者・居住者がその価値を消費していくものです。そのため、通常の商品やサービスと同じように消費税が課されます。

一方、土地はもともと自然に存在するもので、新たな付加価値を生み出したわけではありません。利用しても価値が消耗するわけではないため、消費税の対象になりません。したがって、中古アパートを購入する場合には建物部分の消費税に目を向けることが重要です。

消費税がかかる取引・かからない取引の具体例

次に、消費税がかかる取引とかからない取引の具体例を見ていきましょう。不動産の購入時における消費税の課税区分は以下の表のとおりです。

| 区分 | 主な該当項目 |

| 消費税がかかるもの | ・課税事業者から購入する建物 ・仲介手数料 ・司法書士手数料などのサービス料 ・住宅ローンに関する手数料 |

| 消費税がかからないもの | ・土地 ・印紙税 ・登録免許税 ・課税事業者以外から購入する建物 |

消費税がかかる取引の具体例として、「課税事業者(不動産会社など)から購入する建物」「仲介手数料などのサービス料」「住宅ローンに関する手数料」などが挙げられます。消費税は「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」を課税対象としているため、建物だけでなく仲介手数料や司法書士への依頼料、住宅ローンの手数料といったサービスにも発生します。

一方、消費税がかからない取引の具体例として、「土地」「印紙税・登録免許税」などが挙げられます。また、売主が課税事業者ではない場合、建物は課税の対象にはなりません。

中古アパートを購入するときにかかる消費税の計算方法

これまで触れたように、「課税事業者以外から購入する建物」については消費税がかかりません。一方、「中古アパートを課税事業者から購入するとき」には、建物部分に消費税がかかり、税額は購入代金の一部として組み込まれます。

では、具体的な消費税額を知りたいときには、どのような計算をすればよいのでしょうか。

中古アパートなどの収益物件は利回りを基に物件価格を決めることが多く、土地と建物の価格の内訳まで明確にしないケースも多いです。そのような場合は土地と建物の固定資産税評価額を元に割合を算出することで、建物にかかる消費税額を求めることができます。

消費税額の具体的な計算例

ここでは、消費税の具体的な計算方法として、税込の物件価格が5,000万円の中古アパートを購入するケースを例に見ていきましょう。

なお、計算にあたって土地と建物の固定資産税評価額はそれぞれ「土地固定資産税評価額:1,500万円」「建物固定資産税評価額:2,500万円」とします。

計算方法

①建物割合 = 建物固定資産税評価額 ÷(土地固定資産税評価額+建物固定資産税評価額)

②土地割合 = 1 - 建物割合

③建物にかかる消費税割合 = 建物割合 × 消費税率

④税込価格の割合 = 土地割合 + 建物割合 + 建物に係る消費税割合

⑤消費税額 = 税込取引総額 × (建物にかかる消費税割合 ÷ 税込価格の割合)

まずは、土地・建物の固定資産税評価額から、それぞれが全体に占める価値の割合を計算します。今回のケースでは以下のようになりました。

①建物割合 = 2,500万円 ÷(4,000万円)= 62.5%

②土地割合 = 37.5%

続いて、建物にかかる消費税割合を計算します。

③62.5% × 10% = 6.25%

その後、再び全ての割合を用いて税込価格の割合を求めます。

④62.5% + 37.5% + 6.25% = 106.25%

最後に、税込取引総額と税込価格の割合を用いて計算すれば、消費税額を割り出すことが可能です。

⑤5,000万円 × (6.25% ÷ 106.25%) = 294万1,176円

なお、不動産業者に支払う仲介手数料は、税抜価格をもとに計算します。今回のケースであれば、税抜価格は「5,000万円 - 294万1,176円 = 4,705万8,824円」です。

仲介手数料の上限額は、取引価格が400万円を超える場合、「税抜取引価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で速算することができます。この計算式に当てはめると、今回のケースにおける仲介手数料の上限額は次のようになります。

| <仲介手数料の計算> 4,705万8,824円 × 3% + 6万円 =147万1,764円(税抜) <消費税を加えた合計額> 147万1,764円 + 14万7,176円(消費税) = 161万8,941円(税込) |

固定資産税精算金の取り扱い

建物にかかる消費税を計算するときは、建物代金そのものだけでなく、売買契約に伴って支払う精算金や手数料にも注意が必要です。特に代表的なものが「固定資産税精算金」だといえます。

「固定資産税精算金」とは、不動産引渡し日以降の固定資産税を買主が負担するために、売主に対して支払う金銭のことです。固定資産税は通常、1月1日時点の所有者に対してその年1年分が課税されます。

そのため、年の途中で不動産の所有者が変わった場合には、年末まで残りの日数分で年間の固定資産税を日割り計算し、引渡日以降の分は買主が負担するのが通例となっています。ただし、固定資産税精算金は税金そのものではなく、売買価格の一部として取り扱われるので注意が必要です。

固定資産税の精算金として支払うお金にも、建物分の精算金については消費税が課されることを押さえておきましょう。

消費税の基本的な仕組みと還付のとらえ方

ここまで、中古アパートを購入する際にどのように消費税がかかるのかを見てきました。一方で、状況によっては「支払った消費税の一部が戻ってくる」ケースもあります。

消費税は単に「支払うだけの税金」ではなく、事業としての仕入や支出の内容によっては消費税の還付を受けられる仕組みが設けられています。物件の購入額が大きく、支払う消費税が高額なときは、還付の仕組みを理解しておくことで節税効果が得られる場合もあります。

以下の段落では、まず消費税の基本構造と還付の考え方を整理し、どのようなケースで還付が受けられるのかを解説します。

消費税の基本的な仕組み

事業で生じる消費税は、「課税事業者」が消費者から預かった消費税のうち、仕入などで自身が支払った消費税を差し引いた金額を納める仕組みとなっています。課税事業者とは、前々年の消費税課税売上が年間1,000万円を超える事業者であり、事業で発生した消費税の納税義務があります。

反対に、事業のプロセスにおいて、預かった消費税よりも支払った消費税のほうが大きいときは、還付を受けられる仕組みになっています。中古アパート経営においては、物件を購入したときに支払う消費税が大きくなることで、還付を受けられるケースもあります。

一方で、消費税の仕組みを知らないことで、後からまとまった金額を納付する必要に迫られ、資金繰りに困る場合もあるでしょう。納付期限までに消費税を納めなければ、最大で14.6%の延滞金(※)を課されるペナルティも設けられているため注意が必要です。

このように、消費税の仕組みや還付の方法について知らなければ、知らず知らずのうちに損をしてしまう恐れがあります。そのため、不動産投資においては、特に理解しておくべき重要なポイントと言えるでしょう。

(出典:国税庁「延滞税の計算方法」)

消費税還付の注意点

前述のように、消費税の還付を受けられるのは、「受け取った消費税額よりも支払った消費税額が多い場合」です。そのため、還付制度を利用するためには、「課税売上(消費税の対象となる売上)」が必要になります。

但し、居住用賃貸物件の場合では、売上のほとんどが非課税となる点に注意が必要です。具体的には、入居者から受けとる賃料や管理費・共益費、敷金、礼金などが非課税扱いとなります。

たとえば、建物代金が5,000万円の中古アパートを購入する際、単純計算では500万円の消費税を支払うことになりますが、受け取る家賃は非課税なので消費税の還付が受けられません。

一方、テナントなどの事業用物件として貸し出す場合には、借主から受け取る賃料が消費税の課税対象となります。賃料のほか、前賃料・礼金・共益費・管理費・更新料など、使用やサービスの対価として受け取る金額にも課税されます。

ただし、敷金は退去時に返還されない場合のみ課税対象となります。つまり、消費税還付を受けられるのは、基本的に「課税事業者」が「事業用物件」を購入した場合のみということです。

課税事業者の要件

還付を受けるには、前述のとおり「課税事業者」であることが前提です。では、具体的にどのような条件を満たせば課税事業者になれるのでしょうか。

課税事業者としての要件は、以下のいずれかを満たす必要があります。

- 前々年(法人であれば2期前)の課税売上高が1,000万円を超える

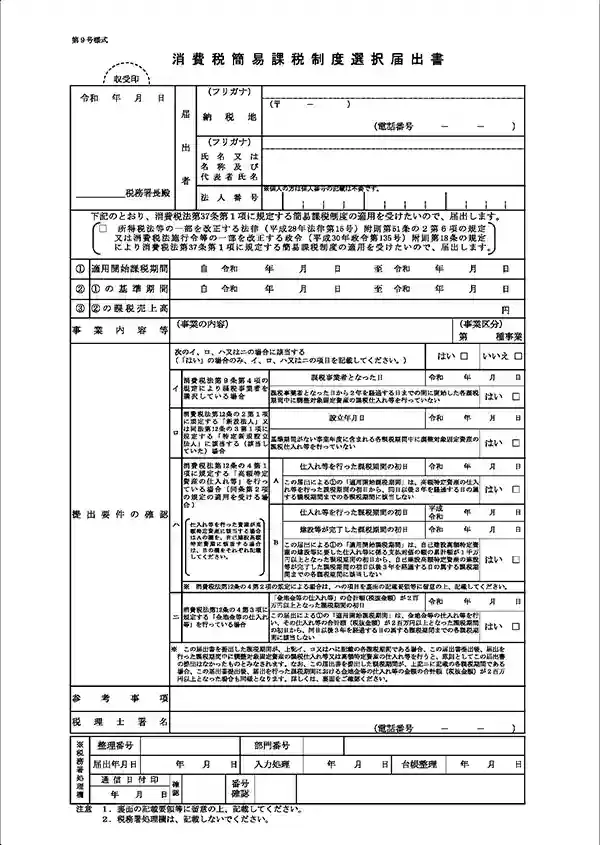

- 消費税課税事業者選択届出書を提出する

- 資本金1,000万円以上で法人を設立する

- 個人事業主の前年上半期の課税売上高が1,000万円を超える

- 法人の前年度の期首から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える

(出典:国税庁「新規開業又は法人の新規設立のとき」)

課税事業者となるためには、原則として個人・法人のいずれにおいても一定以上の売上もしくは資本金が必要となります。ただし、売上や資本金が要件に満たない場合でも、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、自ら課税事業者として登録をすることは可能です。

事業用物件での還付額

課税事業者であれば、消費税の還付を受けられる可能性があります。ここでは、事業用物件における具体的な還付額について見ていきましょう。

店舗や事務所といった事業用物件であれば、先述したように、課税売上が発生するため、消費税の還付を受けられる場合があります。また例外的ではありますが、居住用賃貸物件も取得後「3年以内に」事業用として賃貸あるいは売却する場合は、還付を受けられるケースもあります。

事業用物件での還付額の計算はやや複雑であり、「全体の賃料収入のなかで事業用の賃料収入がいくらあったか」を踏まえて計算しなければなりません。たとえば、居住用賃貸物件を取得してから最初の2年は居住用物件として貸し、3年目に初めて事業用として貸した場合は、全体の売上から3年目の売上分のみを取り出して「課税賃貸割合」を求める必要があります。

課税賃貸割合とは、一定期間の居住用賃貸物件に対する全体の賃貸収入において、消費税が課税される賃貸収入がいくらであったかを示す割合をいいます。以下のケースで実際に計算してみましょう。

- 1、2年目の合計居住用家賃収入 : 480万円

- 3年目の事業用家賃収入 : 520万円

この場合、「520万円 ÷ (480万円 + 520万円) = 52%」が課税賃貸割合となります。仮に、物件の取得時に600万円の消費税がかかっていたとすると、「600万円 × 52% = 312万円」という計算になり、312万円が還付対象額となります。

消費税還付を受けるときの手続きの流れ

ここまで、消費税の還付の仕組みや具体的な計算方法について見てきました。しかし、実際に消費税の還付を受けるためには、適切な方法で手続きを行う必要があります。

まずは、還付を受けるまでの流れから見ていきましょう。基本的な流れは以下のとおりです。

1. 消費税還付の申告書を作成する

2. 消費税の還付申告に関する明細書を作成する

3. 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表を作成する

4. 申告期限内に税務署長へ必要書類を提出する

5. 消費税の還付金を受け取る

次に、それぞれのステップにおけるポイントについて解説します。

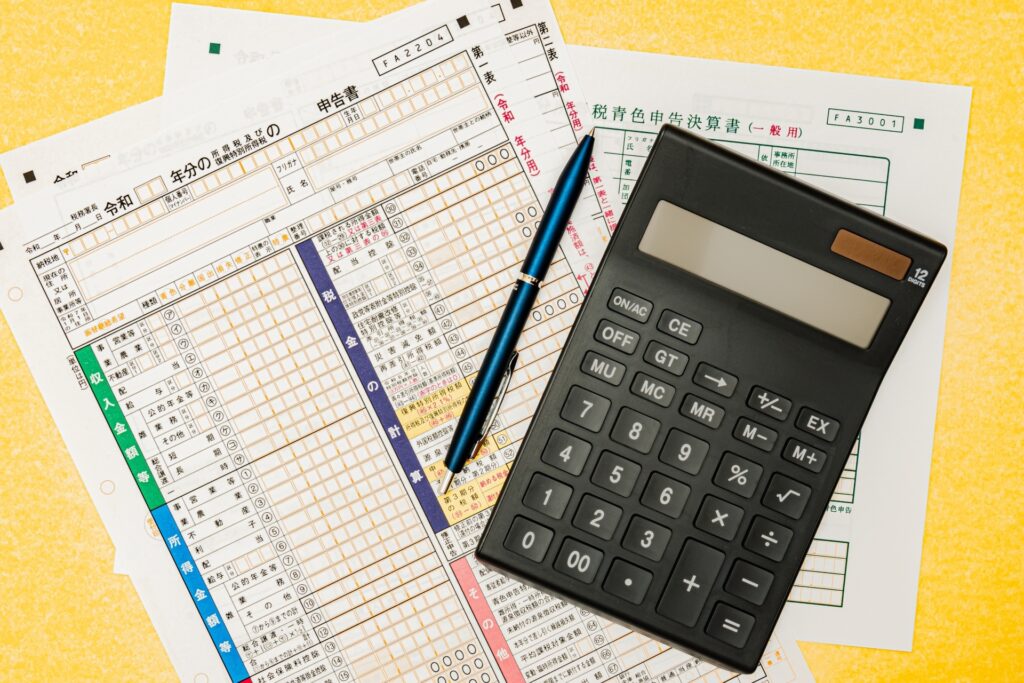

ステップ1:消費税還付の申告書を作成する

消費税の還付手続きは、申告書を作成するところから始めます。申告書のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロード可能であり、記入方法も詳しく案内されています。

フォーマットは法人用と個人事業主用に分かれているので、適切なものを選びましょう。消費税還付の申告書には、通常の消費税の確定申告に用いるものと同じ様式を使用します。具体的には、「消費税申告書の第1表・第2表」と計算表にあたる「付表」の3つが必要です。

申告書第1表・第2表には、事業者名などの基本情報や売上高、消費税額などを記入する必要があります。これらの金額を確定するには、先に付表から作成し、各項目の金額を計算しておくのがおすすめです。

ステップ2:消費税の還付申告に関する明細書を作成する

申告書を作成し終わったら、次に「消費税の還付申告に関する明細書」と呼ばれる書類も作成します。この書類の内容は還付申告が必要になった理由や、課税仕入・課税売上に関する項目が中心であり、関連する取引の詳細が分かるように記載しなければなりません。

記入にあたっては、国税庁の「消費税の還付申告に関する明細書の記載例」を参考にするのがおすすめです。

ステップ3:課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表を作成する

申告書と明細書を作成したら、次に「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」を作成します。この書類は、課税標準額等の内訳を記入するものであり、具体的には消費税申告書の付表2が該当します。

実際の消費税の納付額や還付額を計算するために必要な書類であり、課税売上額や非課税売上額、課税仕入額などを記載します。

ステップ4:申告期限内に税務署長へ必要書類を提出する

申告書・明細書・計算書のすべてを作成し終えたら、申告期限内にまとめて所轄の税務署へ提出します。消費税の申告期限は、法人であれば課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内、個人事業主であれば課税期間の翌年の3月31日です。

なお、最終日が土日祝日に重なる場合は、翌平日が期日となります。手続きが遅れてしまった場合は、ペナルティを受ける恐れがあるため、スケジュールには十分に注意しましょう。

ステップ5:消費税の還付金を受け取る

還付申告の完了から還付金の受取までにかかる時間の目安は、おおむね「1ヶ月〜2ヶ月」となっています。ただし確定申告と重なる時期は、受取までに時間がかかることもあります。なお、e-Taxによる還付申告であれば、3週間程度で還付金を受け取ることが可能です。

還付金の受取方法は「指定口座への振込」「ゆうちょ銀行または郵便局窓口での受取」のどちらかを選択できます。申告書第1表に、還付金の受け取り方や口座情報の記入欄があるので、忘れずに記載しましょう。

中古アパートを購入するときに気をつけるべきこと

ここまでは、中古アパートを購入したときにかかる消費税の仕組みや還付のルールについて触れてきました。しかし、中古アパート経営にあたっては、購入時の消費税以外にも気をつけておくべき点があります。

例えば、将来的に手放す可能性に備えて、「売却時にかかる費用・税金」のことも押さえておく必要があるでしょう。ここでは、中古アパートの売却時にかかる費用・税金の内訳と、非課税事業者と課税事業者のそれぞれにおける注意点を解説します。

中古アパートの売却時にかかる費用・税金

中古アパートの売却時には、さまざまな費用や税金がかかります。具体的には、次のような費用・税金がかかるのでそれぞれ見ていきましょう。

- 仲介手数料

- 印紙税

- 抵当権抹消費用

- 繰り上げ返済手数料

- 測量費用

仲介手数料の考え方は購入時と同じであり、取引価格が400万円を超える場合は、上限額を「税抜取引価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で算出可能です。印紙税は売買契約書に貼る印紙代のことであり、取引金額に基づいて税額が決められています。

そのほかに、購入時にローンを利用している場合は抵当権抹消費用や繰り上げ返済手数料がかかります。抵当権抹消費用は司法書士への依頼料と登録免許税の2つからなり、合計で数万円程度が相場です。

繰り上げ返済手数料は金融機関によっても異なりますが、こちらも相場は数万円程度です。

また、売却にあたって測量が必要になった場合は、面積や周辺状況に応じて数十万円の測量費用がかかります。そのうえで、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税が発生します。

譲渡所得は「売却金額 - (取得費 + 売却諸費用)」で求め、差し引きして利益が出た場合には、所有期間に応じた税率をかけて譲渡所得税を納めなければなりません。なお、譲渡所得税には翌年に納める住民税と、2.1%の復興特別所得税も加算されます。

| 所有期間 | 税率 (譲渡所得税+復興特別所得税+住民税) |

| 5年超 (長期譲渡所得) | 20.315% |

| 5年以下 (短期譲渡所得) | 39.63% |

※所有期間は売却した年の1月1日までを対象とする

このように、所有期間によって税率が大きく変わるため、売却するタイミングを十分に見極めることも重要です。

非課税事業者・課税事業者として売却するときの違い

中古アパートを売却するときは、前述の費用・税金の他に、消費税のことも押さえておく必要があります。なぜなら、中古アパートなどの収益物件は事業用不動産であるため、売却すると消費税の課税売上の対象となるからです。

ただし、非課税事業者であるか課税事業者であるかによって、以下のように取扱いは大きく異なります。

【非課税事業者のケース】

非課税事業者の場合は、収益物件を売却しても消費税の納付義務はありません。ただし、売却額が1,000万円を超えると、翌々年に課税事業者となる可能性があるため注意が必要です。

前述のように、個人が課税事業者となる条件の1つに、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合があります。そのため、翌々年に何らかの課税売上が生じた場合には、その課税売上分に対して消費税の納付義務が生じます。

【課税事業者のケース】

課税事業者が収益物件を売却する場合は、たとえ個人であっても消費税の納税義務が発生します。収益物件のような事業用建物を売る場合は、建物の売却価格が課税売上の対象となるため、その年にすぐ消費税が発生します。

売却した翌年の「2月16日から3月15日」の期間に消費税の確定申告を行わなければならないため、日程に注意して手続きを済ませましょう。

Q&A|中古アパート経営の法人化と税金対策

最後に、中古アパート経営にまつわる税金対策について押さえておきましょう。中古アパートを購入し、アパート経営を始める際は個人として取り組むのか、法人化して経営するかを決めておく必要があります。

また、法人化することでどのようなメリット・デメリットがあるのかを理解しておくことが大切です。ここでは、税金対策についてよくある質問を解説します。

中古アパート経営は個人と法人のどちらが有利?

中古アパートの経営は、法人として取り組むほうが税金面で有利です。

個人で経営する場合は「所得税」が課され、5~45%の超過累進課税が適用されます。所得が増えるほど税率も上がるため、一定以上の収益がある場合は税負担が重くなる傾向にあります。

一方、法人として経営する場合は「法人税」が課されます。資本金1億円以下の法人であれば、年800万円以下の課税所得に対して15%、800万円を超える場合は、23.2%の税率が課されます。したがって、一定額以上の所得がある場合は法人化によって税率を抑えられるケースがあります。

中古アパート経営を法人で行うメリットは?

中古アパートの経営を法人で取り組むメリットとして、次の点が挙げられます。

- 法人税が適用されることで、税負担の軽減(課税所得が800万円の場合、個人だと所得税 + 住民税で33%の税負担となるが、法人税だと15~19%となる)が期待できる。

- 所得を分散させることによって、所得税の負担も減らせる。

- 法人化によって信用力が増し、金融機関などから資金調達を行いやすくなる。

- アパート経営にかかる経費の範囲が広くなる。

- 赤字の場合であっても、10年間にわたって繰り越すことが可能となる。

中古アパート経営を法人化するデメリットは?

一方、中古アパート経営を法人で行うデメリットとしては、次の点が挙げられます。

- 法人を維持するための費用がかかる。

- 長期で物件を保有したときの売却益にかかる税率の優遇がない。

- 赤字となっても、一定の税負担が生じてしまう。

ファミリーアセットコンサルティングでは「法人設立して不動産投資」をはじめとした、不動産投資に関する情報収集に適したテーマでの無料セミナーを定期的に開催しています。ご希望があれば個別でコンサルタントへのご相談も承っておりますので、是非お気軽にご参加ください。

まとめ|消費税の基本的な仕組みを理解して、中古アパートの購入を検討してみよう

中古アパートを購入するときには、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。不動産投資は取引額が大きくなりがちなので、消費税などの税金の仕組みを理解しておかなければ、手元の資金繰りで悩んでしまう場合があるので注意しましょう。

消費税の還付手続きや法人化のメリット・デメリットも、不動産投資を行う前に把握しておくことが大切です。また、将来売却するときのことも考えて物件選びを行えば、安心してアパート経営に取り組みやすくなります。

中古アパートの購入を検討するときは、できるだけ多くの情報を事前に知っておくことが大切です。会員登録をすれば未公開物件の閲覧や、不動投資お役立ち情報のダウンロードなどが可能になりますので、ぜひお気軽にご活用ください。